外教引入后排协作模式与本土文化融合的实践与挑战分析

在全球教育一体化的浪潮中,外教的引入已成为中国教育体系国际化发展的重要组成部分。外教的到来,不仅为课堂注入了多元文化视野,也推动了教学理念、教学方法和协作模式的革新。然而,在实践过程中,外教引入与本土教师的协作、本土文化的融合之间,也面临着一系列复杂的挑战。本文以“外教引入后排协作模式与本土文化融合的实践与挑战分析”为中心,深入探讨外教参与教学合作的现实路径、跨文化沟通的障碍与应对策略、教学理念与文化价值观的碰撞及融合、以及未来外教协作体系的本土化创新方向。通过对这些方面的系统分析,本文旨在揭示外教引入的深层影响,提出促进协作共赢与文化互鉴的可行路径,为教育国际化与文化自信的协调发展提供理论参考与实践启示。

1、外教引入与协作模式的现实基础

外教的引入是教育国际化的重要体现,其主要目标在于提升语言教学质量与文化交流能力。在中国教育体系中,外教主要承担语言教学、跨文化交流、课程开发等任务,尤其在英语教育和国际课程体系中发挥着重要作用。然而,外教的加入并非单纯的人员补充,而是教学理念与组织架构的一次深度互动,需要本土教育机构在制度与管理上进行匹配与调整。

在协作模式上,外教通常与本土教师形成“前排教学、后排协作”的教学组合,即外教主导课堂互动与语言输入,本土教师则负责课堂管理、教学衔接与文化解释。这种模式在提升课堂活跃度与教学质量方面具有显著成效,但也暴露出协调与沟通的复杂性。例如,在课程设计、教学评估和课堂管理中,双方角色的边界模糊可能引发责任不清与资源浪费。

此外,外教的教育背景、教学风格与文化认知往往存在差异,这使得“协作模式”的有效运转需要制度化支持。教育管理部门应在外教选拔、培训、评价和职业发展方面建立完善体系,以保障外教与本土教师在合作中实现互补与共进,而非单向依赖或被动融合。

2、跨文化沟通与教学协同的实践探索

外教与本土教师在教学协作中面临的首要难题是跨文化沟通障碍。语言表达方式、思维逻辑、课堂互动风格以及师生关系的认知差异,都会影响团队协作的顺畅度。外教往往倾向于平等、开放式的课堂互动,而本土教师更重视纪律与秩序,这种理念差异需要通过有效沟通与教学共备机制加以协调。

在实践层面,许多学校通过“团队共备课”“跨文化教学工作坊”等方式,逐步形成协同共进的教学文化。共备不仅使外教了解本土教学目标与学生特征,也帮助本土教师掌握外教的教学逻辑与方法。例如,一些国际学校建立了“教学搭档制度”,由外教与本土教师共同承担课程设计与评估,从而实现资源互补与理念共建。

然而,沟通机制的建立仍需文化敏感度的支撑。外教需学习本土文化与学生心理特点,而本土教师也应理解外教的教学理念与教育背景。只有在相互尊重与包容的基础上,跨文化协作才能真正转化为教学创新的动力,而非成为矛盾的源头。

3、教学理念与文化价值观的融合挑战

外教带来的不仅是语言与知识的传递,更是一种隐含的文化价值观与教育哲学的输入。在这一过程中,本土教师与学生需要在“文化认同”与“开放包容”之间找到平衡。例如,外教课堂鼓励自由表达与个性思考,但在部分地区的教育文化中,学生更习惯于听从与模仿,这种差异可能导致课堂互动的“文化断层”。

教学理念的冲突还体现在教育目标的差异上。外教更注重培养学生的创造性思维与沟通能力,而本土教育更强调知识体系的系统性与规范性。二者并非对立,而是需要通过融合实现教育质量的提升。通过课程整合、联合研修与教学反思,可以将外教的创新理念与本土教育的系统优势结合起来,形成适合本土学生的综合教学模式。

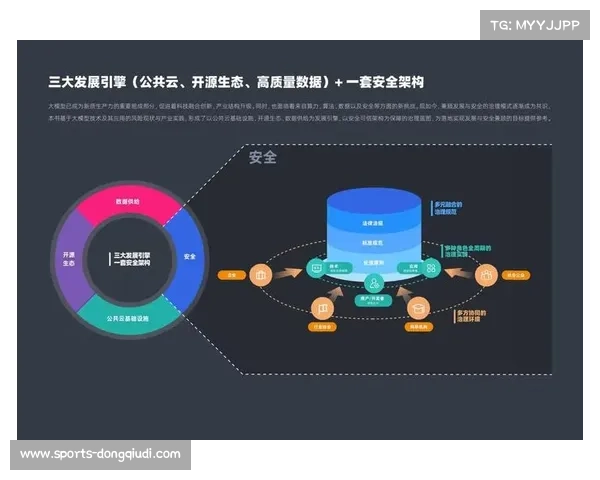

懂球帝网页版与此同时,文化融合还需要政策层面的引导。教育部门应制定鼓励文化互鉴的教学指导方针,推动外教课程内容与本土文化元素的有机结合。例如,在英语教学中加入中国文化表达与跨文化比较,不仅提升学生的国际理解力,也增强其文化自信,实现“以交流促融合”的教育目标。

4、本土化创新与协作机制的未来方向

未来的外教协作应从“引进人才”向“共建体系”转变。外教不应只是教学资源的补充者,而应成为教育创新的共同参与者。学校与教育机构应在制度设计上,为外教提供更长远的职业规划与发展路径,使其在教学、科研、课程建设中均能发挥持续影响。

在教学组织层面,本土教师与外教的协作应形成“动态合作模式”,即根据课程目标、学生特点与教学进度灵活调整角色分工。信息化技术也为协作模式提供了新支撑,如通过数字教学平台、在线共备系统实现资源共享与教学反馈的即时化,提高协作效率与教学质量。

此外,教育国际化的本土化创新还应注重文化平衡与制度保障。构建“中外教师联合发展共同体”,不仅有助于解决管理层面的问题,也能促进教育理念与文化的深度互融。只有当外教真正成为教育生态的一部分,而非外部附加体,中外教师协作的价值才能最大化释放。

总结:

外教引入后的协作模式不仅是教育管理的问题,更是文化互动与理念创新的过程。通过科学的协作机制与文化融合路径,外教与本土教师可以实现从“并行”到“共融”的转变,促进教学内容、方法与目标的综合优化,从而为学生提供更具国际视野与本土根基的教育体验。

未来的教育国际化,应以文化自信为根本,以合作共赢为导向,在尊重差异的基础上实现教育理念与教学实践的互鉴共生。只有这样,外教引入才能真正成为推动教育现代化与文化创新的重要力量,为构建开放、多元、共融的教育新格局提供坚实支撑。